儘管早在1937年時,日本便與中國爆發了中國抗日戰爭[7]。不過大多數人仍多把第二次世界大戰的爆發定為1939年9月1日德國入侵波蘭開始,其中這次入侵行動隨即導致以英國為首的大英帝國與法國向德國宣戰。然而德國在入侵波蘭後開始著手嘗試在歐洲建立一個大帝國,自1939年末期到1941年初期為止,發動一連串戰爭並藉由條約的簽署使得德國幾乎佔領了歐洲絕大部分的地區,而名義上保持中立的蘇聯在和德國簽訂《德蘇互不侵犯條約》後,也陸續佔領或者吞併了其在歐洲邊界的鄰近6個國家,在這之中也包括第二次世界大戰爆發時時所佔領的波蘭領土。英國以及大英國協的成員國則堅持持續與軸心國繼續作戰,並分別在北非和大西洋海上發生多起軍事衝突,而這也使得英國成了歐洲地區少數仍能繼續反抗德軍入侵的主要武力之一。1941年6月,歐洲的軸心國集團決定聯合入侵蘇聯領土,這次攻勢也成了歷史上於地面爆發的最大規模戰爭,但也在之後讓原本幾乎統轄整個歐洲地區的軸心國被迫投入大量軍力來維持作戰優勢。到了1941年12月,已經加入軸心國的大日本帝國為了能夠在亞洲及太平洋地區獲得領導地位,陸續襲擊位在太平洋的美國統轄地區和座落於與中南半島的歐洲殖民地,很快地於西太平洋和東亞戰區獲得了主導權。

但到了1942年時日本開始在一系列的海戰之中戰敗,而位於歐洲的軸心國也陸續於北非戰役以及史達林格勒戰役中被同盟國擊敗,這些都迫使得軸心國停下進攻的腳步。1943年時,一方面義大利法西斯政權在西西里島戰役中嚴重失利,另一方面德軍在庫斯克會戰戰敗後失去對於東歐的領導地位,同時美國也在太平洋戰區中獲得了一連串的勝利,自此軸心國集團逐漸失去主導權並開始嘗試將佈署於各地的前線部隊進行戰略性的撤退。到了1944年時,盟軍決定登陸法國以開闢第二戰場,而蘇聯除了成功收復過去被佔領的領土外,也開始轉往侵略德國與其同盟國家的土地。在蘇聯和波蘭部隊共同攻入柏林後,第二次世界大戰歐洲戰區最終在1945年5月8日德國無條件投降的情況下宣告結束。而另一方面美國在1944年和1945年成功擊敗了日本海軍部隊並陸續佔領了數個重要的西太平洋島嶼,這使得日本列島面臨隨時會被同盟國部隊入侵的危機之中。最後在美軍分別於廣島市和長崎市投下原子彈並造成大量日本平民死亡後,1945年8月15日日本跟進宣布願意接受無條件投降的條件,而隨著亞洲戰事的停息也意味著第二次世界大戰正式結束。

1945年時第二次世界大戰以同盟國勝利宣告結束,然而二次大戰也改變了之後世界的政治版圖和社會結構,特別是戰敗的軸心國集團被迫接受同盟國的安排。1945年10月24日聯合國亦宣告成立,期望能夠促進各國合作並防止未來的軍事衝突;同時戰勝的同盟國也紛紛在聯合國各個機構中擔任重要職位,特別的是美國、蘇聯、中國、英國和法國5個國家紛紛成為聯合國聯合國安全理事會的常任理事國[8]。然而第二次世界大戰的結束也促使美國和蘇聯二者則成為彼此對立的超級大國,並在後展開了長達46年的冷戰局勢。與此同時過去各個歐洲大國的影響力則逐漸下降,紛紛促使各個亞洲與非洲殖民地出現非殖民化的運動,陸陸續續有許多地方宣告獨立。而面對戰爭破壞了許多基礎設施,各個國家也開始為自身的產業推出振興經濟措施;另外為了能夠穩定各國之間的外交關係,歐洲也開始推動歐洲一體化這一目標。

目錄 |

時間

另外也有如英國歷史學家A·J·P·泰勒等抱持著不同的想法,認為抗日戰爭和在歐洲以及其殖民地所爆發的戰爭剛開始只不過是同時發生的不同軍事衝突,兩場戰爭最終於1941年合併而稱其為「世界大戰」[13][14]。其他第二次世界大戰的起始時間的說法還包括有在1935年10月3日時,因為義大利入侵衣索比亞的舉動而爆發戰爭[15][16][17]。另外也有人認為第一次世界大戰和第二次世界大戰都是屬於「歐洲內戰」(European Civil War)或者是「第二次三十年戰爭」(Second Thirty Years War)的一部份[18][19]。

對於戰爭結束的確切日期,同樣在學界也沒有達成一致的意見,而第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日的日期各國也多有差異。有些人認為應該要參考如歐洲的第二次世界大戰歐戰勝利紀念日(1945年5月8日)作法,以納粹德國政府於柏林正式簽訂投降書的當天作為基準,延伸過來將將第二次世界大戰的結束日期訂在1945年9月2日日本簽署停戰協定那天。也有些人認為在二戰結束應是1945年8月14日,因為那天日本便表示願意投降,而不是日本參與投降儀式正式投降的1945年9月2日那天。後者也認為前一種說法反而會使戰爭結束於1951年,因為直到那年日本才與世界各國簽署了對日和平條約[20],而德國甚至因為分裂的緣故則一直到1990年才簽署和平條約[21]。

背景

儘管在戰爭結束後社會開始出現追求和平主義的聲音,許多歐洲國家仍充斥著民族統一主義和復仇主義的民族情節且越來越深化[22][23]。特別是德國在簽署《凡爾賽條約》後喪失大量領土、殖民地以 及其自身的經濟優勢,這使得德國社會對於領土收復以及復仇思想上更趨強化。然而根據《凡爾賽條約》的種種限制,德國仍然失去包括德國自身13%的領土以及 所有海外殖民地,過去德國在戰爭期間吞併的他國領土也被迫允許獨立,並以戰爭開銷與賠償為由徵收巨額賠款,且嚴格限制德國軍事力量的規模以及配備[24]。而與此同時俄國內戰漸趨緩和,並且另外成立蘇聯掌管政權[25]。

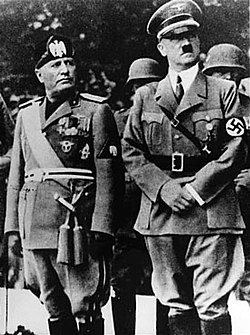

1918年到1919年德國十一月革命爆發,導致德意志帝國被迫瓦解並由另外建立的民主政府取代之,新成立的德國政府後來又被稱作威瑪共和國。然而在戰間期的這段時間,甫剛成立的威瑪共和國便面臨了國內右派與左派各自支持者的權力爭奪衝突。另一方面在第一次世界大戰中期,與英國和法國簽署1915年倫敦條約的義大利以獲得領土為條件決定轉而投靠協約國集團,但是義大利的民族主義者不滿在戰爭結束後兩國並沒有遵守領土轉移的承諾,隨後因為這次領土擴展事件反而讓義大利社會爆發衝突。而從1922年到1925年開始,以本尼托·墨索里尼為首的法西斯黨成功於義大利獲得政治權力,並且以民族主義與極權主義廢除了原本的代議制民主結構,不斷打壓義大利當地的社會主義、左派和自由主義的的活動;同時義大利政府也積極展開許多外交策略,期望能夠將義大利發展成為世界大國之一,而成為「新羅馬帝國」[26]。另一方面在德國,以阿道夫·希特勒為首的納粹黨則開始嘗試在德國建立一個法西斯政府。伴隨著經濟大恐慌爆發之後,德國社會開始支持納粹黨執政,到了1933年希特勒便被任命為德國總理。在國會縱火案發生後希特勒開始大力提拔納粹黨成員擔任政府重要官員,並開始將德國塑造成極權的一黨制國家[27]。

中國國民黨則為了能夠清除地方軍閥的勢力,在1920年代中期由南往北展開北伐,最終在名義上統一整個中國。但北伐結束後國民黨便與原本一同合作的中國共產黨發生衝突,很快地中國就又再度陷入國共內戰中[28]。1931年大日本帝國其國家主義正趨高漲,開始策劃如何能夠有效掌控中國領土並且獲取自然資源,並期望能藉此發展出足夠的實力來掌管亞洲地區[29]。日本故意藉由九一八事變作為藉口進而入侵滿洲,並隨即另外建立作為傀儡政權的滿洲國[30]。此時中國仍無力抵抗日本入侵滿洲的作為,因此呼籲國際聯盟協助處理日軍進佔中國領土的問題,但日本在遭到國際聯盟譴責行為後隨即宣布退出該組織。在這之後中國與日本又一連串在上海、熱河、河北等地發生數起軍事衝突,一直到1933年雙方簽署《塘沽協定》雙方才一度宣告停戰。不過中國仍組織志願部隊繼續在滿州、察哈爾和綏遠等地抵抗日軍入侵[31]。

儘管阿道夫·希特勒曾在1923年時發起一場以失敗告結的政變嘗試推翻德國政府,仍然於1933年成功成為德國總理。他宣布廢除民主制度,同時藉由民族主義的風潮提出要重新修正世界秩序,並很快便開始大規模地重整軍備[32]。與此同時法國為了確保義大利仍然與其同一陣線,允許義大利將衣索比亞列為自己的殖民地。然而在希特勒的主導下,德國於1935年再度合併原本作為德國領土的薩爾盆地地區,而在獲得民意支持的情況下德國隨後推翻《凡爾賽條約》且加速重整軍備的計劃,甚至以大規模徵兵的方式擴充部隊兵力,而這些強調國家主權的舉動也更加加深了德國社會對於希特勒的聲望[33]。

為了能夠抗衡德國不斷發展,英國、法國和義大利決定成立斯特雷薩陣線(Stresa Front)。另外蘇聯也懷疑德國的目標也包括佔領東歐的廣大領土,為此蘇聯與法國也簽署《法蘇互助條約》(Franco-Soviet Treaty of Mutual Assistance);然而儘管《法蘇互助條約》已經簽署,然而該協議仍然堅持必須要經過國際聯盟的討論才能有所因應,這使得這一條約基本上並無威嚇力[34][35]。而在1935年6月,英國甚至與德國簽署了《英德海軍協定》,更加緩和了先前《凡爾賽條約》的部分限制。而美國則同年8月通過了中立法案,表示不再干涉有關歐洲和亞洲的國際事務[36]。但這也促使得在同年10月時義大利入侵衣索比亞,在這之中德國是少數願意表態支持入侵舉動的歐洲國家,這也使得義大利在稍後德國吞併奧地利並未表示反對[37]。

儘管1936年3月希特勒不顧《凡爾賽條約》和《羅加諾公約》而進駐萊茵蘭,但是其他歐洲列強對於此事的反應並不大[38]。同年7月時西班牙內戰爆發,希特勒和墨索里尼公開支持主張法西斯獨裁的佛朗哥部隊和蘇聯支持的西班牙第二共和國軍隊交戰,這次雙方衝突也成了德國和義大利測試新型武器與作戰方式的地方,最終佛朗哥部隊於1939年初成功贏得內戰[39]。1936年10月,德國和義大利組成了柏林-羅馬軸心。1個月後德國和日本簽署了《反共產國際協定》,義大利則在隔年也加入其中。這時中國也發生了西安事變後,國民黨和共產黨軍隊同意停火並組織統一戰線來反對日本入侵[40]。

戰前

義大利入侵

西班牙內戰

中日衝突

1938年6月,中國軍隊為了阻止日軍繼續向前推進故意提前造成黃河氾濫。同時中國將拖延下來的時間拿來繼續加強武漢市的防禦工事,但是到了10月時日軍仍成功佔領武漢當地[45]。然而日本軍事上的勝利並沒有如日軍希望般瓦解中國政權的抵抗,相反地中國政府在遷往位於內陸的重慶市後仍繼續堅持作戰[46]。

日軍入侵

在幾次與蘇聯的軍事衝突後,日本政府深信他們應該盡可能與蘇聯政府透過外交手段調解,以避免蘇聯稍後對日方於中國的戰場有所干預,同時也決定將之後的軍事目標轉往由美國和歐洲掌握的南太平洋地區。同時這次作戰也促使數名經驗豐富的蘇聯軍事領導人遭到提拔,例如格奧爾基·康斯坦丁諾維奇·朱可夫便在之後莫斯科戰役中便成了關鍵性的角色[49]。

不斷妥協

英國和法國對於德國的舉動感到震驚,但是希特勒仍進一步要求但澤自由市與其合併,這促使法國和英國向波蘭保證支持其獨立。而當義大利在1939年4月攻佔阿爾巴尼亞後,英國和法國同樣保證會支持羅馬尼亞和希臘[54]。稍後不久英法與波蘭陸陸續續結為同盟,而德國也與義大利正式簽署了交互合作的《鋼鐵條約》[55]。

1939年8月,德國和蘇聯秘密簽署了《德蘇互不侵犯條約》[56]。同時雙方也秘密於條約簽署時分配各方之後在「領土與政治重新安排」中所獲得的利益,也對之後如何處理波蘭問題上達成了協議。雙方約定由德國佔領波蘭和立陶宛西部地區,而蘇聯則是佔領波蘭東部領土、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和比薩拉比亞等地[57]。

戰爭

歐戰爆發

芬蘭滑雪部隊於北芬蘭當地和蘇聯紅軍交戰,攝於1940年1月12日。

在對波蘭和立陶宛政府進行干預後,蘇聯依照《德蘇友好合作劃界條約》(German–Soviet Treaty of Friendship, Cooperation and Demarcation)的內容強迫波羅的海國家「協助蘇聯軍隊於他們國家內進駐」[68][69][70]。然而在1939年11月芬蘭拒絕了蘇聯近乎侵略領土的要求,隨後雙方便爆發了軍事衝突[71],最終在1940年3月由芬蘭作出讓步簽署了《莫斯科和平協定》[72]。在這之中儘管法國和英國已經向德國宣戰,但是仍盡可能援助芬蘭抵禦蘇聯的入侵,而蘇聯也因為這入侵舉動而被國際聯盟剔除[70]。

而在西歐,英國開始將其軍隊部署到歐洲大陸,但由於英國部隊始終沒有和德軍發生軍事衝突,這使得這段時間又被稱作「假戰」。一直到1940年4月開始,德軍在發起大規模入侵的情況下才有所交戰[73]。1940年2月時,蘇聯和德國另外簽署了《德蘇貿易協定》(German–Soviet Commercial Agreement),由蘇聯提供各式原料來換取德國的軍事和工業設備,而德國也能夠藉此迴避盟軍對其的原料封鎖[74]。

1940年4月,德國為了避免盟軍藉由威爾弗瑞德行動(Operation Wilfred)來阻擋瑞典鐵礦運往德國的路線,決定入侵丹麥和挪威以確保原料的運輸[75]。丹麥立即宣告投降,而儘管盟軍提供協助德軍仍然在2個月內攻佔挪威[76]。1940年5月為了避免德國搶先攻佔,英國隨即入侵冰島以實施軍事管制[77]。同時因為挪威戰役的失敗,溫斯頓·邱吉爾於1940年5月10日取代了內維爾·張伯倫,成為英國新任首相[78]。

軸心國推進

消防隊員正在倫敦大轟炸撲後滅爆仍然燃燒中的火焰,攝於1941年。

同年6月在法國戰役即將結束的最後幾天,蘇聯也強行併吞了愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國家,同時也吞併了羅馬尼亞具有爭議性的巴撒拉比亞地區[69]。與此同時,納粹德國也和蘇聯在政治與經濟合作上逐漸陷入僵局[87][88][89][90],這使得德國和蘇聯開始為彼此交戰進行準備[91]。

在成功瓦解法國後,德國開始嘗試藉由空中優勢來取得英國上空的制空權,同時也發起海獅計劃準備入侵英國[92]。然而德國空軍的作戰行動並沒有達成目標,這使得入侵計劃在9月時便宣告取消[92]。而儘管德國開始將其佔領的法國港口作為其新基地,但是德國海軍對於仍保有一定實力的英國皇家海軍並沒有獲得收益,這使得德國決定改以U型潛艇在大西洋巡邏並對英國航運展開攻勢[93]。另一方面義大利則將重點放在地中海周遭地區,於6月時開始馬爾他、8月攻佔英屬索馬利亞蘭,並且在1940年9月時入侵作為英國殖民的埃及。日本則在9月時開始強化對中國的封鎖,派遣部隊佔領位在法屬印度支那北部的數個基地[94]。

在此期間態度保持中立的美國決定採取新方案,以協助中國和西方盟國作戰。1939年11月美國政府就中立法案進行修訂,允許盟軍以「現購自運」的方式來購買軍事物資與裝備[95]。在1940年時德國成功攻佔巴黎後,美國海軍也藉由《兩洋海軍法案》(Two-Ocean Navy Act)開始顯著擴大其規模;而在日本入侵印度支那後,美國則對日本實施有關鐵、鋼和機械零件的禁運[96]。到了同年9月,美國還同意英國購買原本於美國基地封存的驅逐艦[97]。但儘管如此,一直到1941年以前大部分的美國公民仍繼續反對美國隊任何軍事衝突直接干預[98]。

而為了對付於背後支持同盟國的美國,1940年9月底日本、義大利和德國簽署《三國同盟條約》正式組成軸心國集團[99]。《三國同盟條約》中規定除了因應蘇聯主動進攻而另外處理外,任何國家都必須協助任何雖未參與戰爭但仍被攻擊的軸心國國家[100]。在這段期間,美國則繼續通過了租借法案來支援英國和中國作戰[101];美國也授權美國海軍保護英國所購買的物資和裝備運往大西洋中間的安全區,之後由英國艦隊接手進行管理[102]。也因此德國和美國在1941年10月陸續在大西洋北部和中部發生數次海戰,但是美國在官方立場上仍然持續保持中立[103][104]。

1940年11月時,軸心國開始大規模擴展自身的勢力[105]。1940年10月時義大利嘗試入侵希臘,但是在幾天內便被擊退,甚至很快被反推到阿爾巴尼亞地區而陷入僵局[106]。1940年12月,匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞也加入了軸心國行列,而大英帝國所組成的部隊也開始對對位在埃及和東非的義大利軍隊展開攻勢[107]。到了1941年年初,義大利軍隊已經被大英帝國部隊逼到利比亞,而丘吉爾也下令派遣部隊前往非洲,並且藉此加強正在與希臘交戰的義大利部隊的壓力[108]。義大利皇家海軍也遭受了十分慘重的損失,皇家海軍派遣航空母艦攻擊位在塔蘭托的義大利部隊,這次攻擊也導致3艘隸屬於義大利個的戰列艦受損,而之後在馬塔潘角海戰中義大利又損失更多艘軍艦[109]。

德國人便決定介入戰事並協助義大利作戰,希特勒於2月時將部分德國軍隊派遣前往利比亞當地,並且在3月底時已經對德部隊便已經數次發動小規模進攻[110]。而到了4月時,以德軍部隊為首組成的聯軍成功推進到埃及周遭,甚至對盟軍發起了托布魯克圍城戰[111]。之後大英帝國部隊於5月時發起簡潔行動(Operation Brevity),6月時再度發起了戰斧行動,但這2次針對軸心國部隊的攻勢隨後都面臨失敗[112]。而4月初時保加利亞簽署加入軸心國集團,這促使德德國決定要對巴爾幹地區進行干預,隨即入侵希臘和南斯拉夫並另外組織政府。軸心國部隊在巴爾幹地區很快獲得進展,在5月底德軍部隊攻佔希臘克里特島後,成功迫使同盟國軍隊於此處撤退[113]。

不過盟軍在這段期間也有獲得少數成功的案例,原本德國本來希望法屬敘利亞託管地以及伊拉克能夠參與對英國的作戰,然而同盟國部隊成功破壞在維希法國空軍基地內的德軍,進而阻止敘利亞在伊拉克於後方發動叛亂[114]。不過這稍後在自由法國部隊的協助下,同盟國部隊也入侵敘利亞和黎巴嫩以防止這類事件再度發生[115]。而在大西洋英國成功擊沉了德國旗艦俾斯麥號,這使得日益低迷的民眾士氣再次受到鼓舞[116]。同時英國皇家空軍也在不列顛空戰中成功抵禦了德國空軍的轟炸,最終德國於英國上空的主要襲擊在1941年5月宣告結束[117]。

而在亞洲戰區,儘管雙方都互有發起攻勢,但是在1940年時中國和日本之間的戰爭陷入僵局。日本為了增加對中國所施加的壓力,決定開始優先攻佔重要位置以阻止供應路線,同時與準備與西方列強展開戰爭。這一時期,日軍也繼續佔領了印度支那南部地區並給予軍事管制[118]。同年8月中國共產黨在中國華北一帶成功發起攻勢打擊日軍部隊,作為報復日本則決定在佔領區內對共產黨黨員和一般民眾實施嚴厲的三光政策,希望能夠藉此方式有效減少共產黨游擊隊的人力補充和物資供給[119]。另外中國共產黨和中國國民黨之間仍持續存在著互相牽制的氣氛,到了1941年1月雙方爆發武裝衝突後便宣布結束彼此的合作關係[120]。 為了能夠成為之後歐洲和亞洲穩定之後的霸主,德國、日本和蘇聯開始對之後可能爆發的軍事衝突進行準備。儘管德國與蘇聯正逐漸處於緊張的局勢,日本考慮到一 方面德軍在歐洲戰場上仍佔有優勢,而另一方面自身的目標則是奪取被歐洲國家殖民的東南亞地區其豐富資源,為此日本與蘇聯2個強盛國家在1941年4月簽署 了《蘇日中立條約》[121]。但是在另一方面,德國則逐步在蘇聯邊境佈署軍事武力,準備在之後直接攻擊蘇聯[122]。

全球衝突

1941年6月22日德國發起了巴巴羅薩行動,聯合其他歐洲軸心國集團的成員國以及芬蘭共同入侵蘇聯。其中作戰目標是期望能夠藉由快速突擊的方式攻佔波羅的海地區(Baltic region),之後佔領莫斯科和烏克蘭等重要地區,最終戰略目標(Strategic goal)則是在1941年末攻下從阿斯特拉罕至阿爾漢格爾斯克所連結的AA戰線以內範圍,並且能夠有效掌握裏海和白海的周遭交通[123]。希特勒的目標是藉由發展成為軍事大國的德國來消除蘇聯本身以徹底消滅共產主義,並且藉由驅趕當地居民的方式來獲得所謂的「生存空間」[124][125];同時德國也希望能夠攻佔蘇聯的重要地區,並且藉由當地的戰略資源進而能夠擊敗德國的其他對手[126]。雖然蘇聯紅軍在戰爭之前亦有準備戰略反攻計畫,但是軸心國部隊發起的巴巴羅薩行動仍迫使蘇聯最高統帥部(Stavka)只能夠採取戰略防衛(Strategic defence)作戰[127]。到了夏日期間,軸心國成功進佔大量的蘇聯領土,並且也造成蘇聯軍方巨大的人員和物資損失。然而到了8月中旬,德國國防軍陸軍總司令部決定讓漸趨勞累的德國中央集團軍暫止發起對於蘇聯的包圍作戰,並且連同第2裝甲軍團(2nd Panzer Army)一同向烏克蘭以及列寧格勒推進[128]。德軍在對基輔的攻勢中獲得壓倒性的成功,導致一共有4個蘇聯集團軍遭到圍剿和殲滅,這也讓德軍得以更早佔領克里米亞到烏克蘭東部的工業發達地區[129]。

將近四分之三的軸心國部隊以及絕多數原本佈署於法國和地中海中部的空軍部隊陸陸續續轉移到東線[130],這促使英國政府重新思考其大戰略計畫[131]。同年7月時,英國和蘇聯一同組成了反對德國的軍事同盟[132];同時英國和蘇聯也一同入侵伊朗,以確保波斯走廊(Persian Corridor)和伊朗當地油田不會被德軍佔領[133]。到了8月時,英國和美國則一同簽署了《大西洋憲章》[134]。

穿著冬季服裝之蘇聯紅軍部隊在坦克的支援下,向佈署於莫斯科周遭的德軍展開反攻,期望能夠阻止德軍繼續入侵蘇聯領土,攝於1941年12月。

12月年初時,蘇聯正式動員所有後備部隊並準備與軸心國部隊展開作戰[130][141]。蘇聯開始依據理查·佐爾格等間諜所蒐集的資訊陸陸續續將軍隊移往東線準備作戰,期望能夠防止軸心國集團繼續往蘇聯領土進攻,而面對日本關東軍則只佈署最少的兵力來作為警戒用[142]。到了12月5日開始蘇聯發起了大規模的反攻作戰,對佈署戰線長達1,000公里(620英里)的德國軍隊展開攻勢,並成功往西推進100公里到250公里(約62英里至160英里)之處[143]。

德國在歐洲所獲得的一連串勝利,在某些程度上也鼓勵日本對歐洲各國政府施展壓力。荷蘭政府同意繼續供應日本由荷屬東印度所製造的石油,但是拒絕將該殖民地的控制權移交給日本政府。相反的,維琪法國則同意日本繼續佔領法屬印度支那[144]。1941年7月時,美國、英國和其他西方國家政府決定以日軍試圖佔領中南半島為由而凍結所有來自日本的資產,而提供日本近80%石油的美國也決定嚴格實施石油禁運政策[145][146]。這項石油禁運政策促使得日本可能必須放棄其在亞洲的野心計畫、並且逐一暫緩對中國所發起的戰爭,或者是以武力攻佔領土的方式來獲取所需要的自然資源。對此日本軍方完全捨棄了第一個方案,並且許多軍官認為石油禁運實際上就是對日本展開的潛在「宣戰」[147]。

1941年12月7日9時30分,蕭號驅逐艦(DD-373)在日本對珍珠港的襲擊中遭到攻擊而爆炸。

這一系列的襲擊促使美國、英國、澳洲和其他同盟國國家正式對日本宣戰,德國和其他簽署《三國同盟條約》的成員國也作出回應並向美國宣戰。1942年1月,美國、英國、蘇聯、中國和另外22個小國或者流亡政府一同簽署了《聯合國宣言》(Declaration by United Nations),在內容中再度申明了《大西洋憲章》的觀點[151]。然而蘇聯本身並沒有完全遵守《聯合國宣言》的內容,除了繼續依照過去與日本簽署的協議而對於日軍保持中立的態度[152][153],同時本身對於自決原則也沒有表達正面支持[134]。而從1941年開始,史達林陸陸續續要求丘吉爾以及羅斯福在法國展開「第二戰線」[154]。 其中東部戰線當時已經成為歐洲戰區的主要戰場,蘇聯在這次軍事衝突中有將近數百萬的傷亡者,相反的同樣作為同盟國成員的西方國家則大約損失數十人。不過丘 吉爾和羅斯福則表示他們需要更多的準備時間,在其他同盟國始終無法確保優勢的情況下使得蘇聯只能夠繼續單獨抵抗德軍攻勢,這也使得蘇聯在戰後不斷以此來向 西方國家要求賠償[155]。

與此同時1942年4月時,日本與其合作國泰國已經幾乎完全佔領緬甸、馬來亞、荷屬東印度群島、新加坡和拉包爾等地,盟軍部隊在日軍攻勢下普遍造成嚴重的損失,同時日軍也俘虜了大量的囚犯[156]。儘管日軍在科雷吉多島當地遭遇強硬抵抗,1942年5月菲律賓最終仍然遭到日軍佔領且逼使得菲律賓自治領政府被迫流亡[157]。而日本海軍也在在南海、爪哇海和印度洋中獲得勝利,並且成功轟炸盟軍部隊位於澳洲的重要海軍基地達爾文[158]。這段時間中盟軍對於日本唯一的取得勝利則是中國於1942年1月上旬爆發的第三次長沙戰役[159],而獲勝主要原因在於日本過度自信能夠輕易取下勝利,而對於中國軍隊並無完善的準備[160]。

面對美國海軍開始大力協助英軍運補作業,納粹德國海軍決定主動對美國大西洋沿岸所有運輸船隻展開攻擊[161]。而儘管德軍已經造成蘇聯極大的人員與物資損失,歐洲軸心國成員停止對於主要佈署在俄羅斯中部和南部地區的蘇聯軍方展開攻勢,相反的開始強化自身對於所佔領領土的控制能力[130]。而在北非戰場方面,德軍於1月時對英國展開大規模攻勢,一直到2月初英軍才勉強在加查拉戰線中抵禦德軍進攻[162]。但儘管軸心國集團暫緩部隊的進攻速度,以德國為首的歐洲軸心國仍加緊準備以投入下一波攻勢[163]。

停止攻勢

參與瓜達康納爾島戰役的美國海軍陸戰隊在瓜達康納爾島野外稍作休息,攝於1942年11月。

在積極策劃的中途島戰役反而損失大量航空母艦後,日本改將重點放在自陸地上發起攻勢佔領位於巴布亞領地(Territory of Papua)的莫士比港[167]。而美軍則是計畫對位在日本索羅門群島南部的軍事基地展開反擊,陸陸續續準備佈署兵力前往瓜達康納爾島,同時美軍也希望能夠另外發起攻勢打擊日本在東南亞重要基地的拉包爾[168]。

美軍兩項計畫於7月開始展開,然而9月中旬時日本將瓜達康納爾島列為優先保衛的目標。日本首先將於布納-哥納當地與美國和澳洲部隊作戰的日本新幾內亞部隊撤離,陸陸續續開始將大量兵力從莫士比港地區移往北部省當地支援[169]。而在瓜達康納爾島成為雙方激烈爭奪地區後,雙方的支援部隊與物資開始紛紛嘗試藉由船艦運送的方式提供。最後到了1943年,日本決定不再繼續增加支援部隊並開始規畫準備撤離[170]。同一時間,盟軍也開始在緬甸發起數起攻勢。首先在1942年年底之針對若開邦發起作戰行動,然而反遭到日軍的反擊並損失大量人力與物資,最終在1943年5月重新撤退回到印度[171]。另外緬甸戰區的盟軍也派遣緬甸遠征軍特種部隊(Chindits)在日軍勢力範圍處展開騷擾作戰,並在4月下旬成功獲得些許戰果[172]。

而位在德國東線戰場部分,軸心國集團成功在刻赤半島和卡爾可夫中擊敗蘇聯反攻[173]。1942年6月時,德軍決定對於蘇聯南部地區發起大規模的藍色行動,希望藉此佔領高加索地區的油田與庫班(Kuban)沙烏地,同時繼續維持在保北方和中部地區的佔領區統治。為此德國南方集團軍將自身兵力分成兩大部分,分別是負責攻佔頓河的A集團軍(Army Group A)與佔領高加索東南側窩瓦河一帶的B集團軍。另一方面,蘇聯則決定於德軍極有可能攻佔的史達林格勒進行駐防[174]。

11月中旬時儘管德軍已經攻下史達林格勒,然而之後所面臨的城鎮戰卻使得德軍遭遇苦戰,這時蘇聯也開始準備第二次的冬季反攻計畫[175]。其中蘇聯部隊成功在天王星行動包圍德軍絕大多數的部隊勢力,但是在稍後展開的火星行動中蘇聯卻反而獲得大量的損失[176]。不過在一連串反攻計畫下在1943年2月上旬德國陸軍已經難以繼續維持戰線,其中原本佔領史達林格勒的德軍部隊宣告投降,而軸心國集團也將前線往回徹到夏季攻勢前的位置[177]。不過同樣在2月下旬,隨著蘇聯部隊的撤離行動反而讓德國對卡爾可夫發起攻勢,最後軸心國部隊在庫爾斯克建立了較為突出的前線陣地[178]。

另一方面在1941年11月時盟軍於北非發起反攻,在十字軍行動(Operation Crusader)中成功收復原本德國和義大利的佔領地區[179]。而為了避免日軍佔領維希法國所統轄的馬達加斯加作為基地,1942年5月上旬英軍發起佔領攻勢[180]。稍後軸心國集團成功自利比亞發起攻勢擊敗同盟國部隊,同時逼使盟軍被迫退回到埃及,雙方最終於阿拉曼當地陷入膠著情況[181]。而在歐洲大陸這一部分,儘管同盟國戰略性派遣突擊隊攻佔迪耶普的重要設施,但最後仍然遭到擁有優勢兵力的德軍部隊所擊潰[182]。這次作戰也使得同盟國部隊了解除非有更好的計畫策劃、武器裝備以及後續規畫,否則西方同盟國並無法發動大規模的入侵行動[183]。

1942年8月,盟軍成功擊潰德軍對阿拉曼發起的第二次攻勢[184],但在面臨重大損失以及需要物資補給的情況下英軍發起基座行動援救馬爾他[185]。幾個月後盟軍自埃及發起大規模作戰行動,成功逼使軸心國部隊撤離利比亞而於更西方北非基地駐守[186]。同一時間英國與美國聯合部隊也跟近佔領法屬北非,這也促使統轄該地區的殖民政府決定加入同盟國行列[187]。面對法國殖民地改投靠同盟國集團的作為,希特勒決定派遣部隊佔領維希法國[187]。雖然對於這違反停戰條約的軍事行動法軍並沒有抵抗,然而法國仍特意破壞自己的海軍艦隊以防止納粹德國將其收歸使用[188]。隨後德意志非洲軍開始自突尼西亞當地撤離北非戰場,到了1943年5月同盟國軍隊則成功佔領該地[189]。

盟軍反擊

瓜達康納爾島戰役結束之後,盟軍針對日本於太平洋地區的部隊開始展開反對行動。1943年5月,同盟國軍隊前往阿留申群島與佔領當地的日本部隊進行交戰[190]。之後盟軍將其目標轉往拉包爾並開始嘗試佔領周遭島嶼以阻礙日軍的補給路線,同一時間也針對太平洋中部日軍所佔領的吉爾伯特及馬紹爾群島展開反擊[191]。1944年3月底時盟軍成功完成這兩個目標,此外也瓦解了日本於加羅林群島的重要根據地特魯克島。到了4月時,同盟國部隊決定優先奪回西新幾內亞地區[192]。東線戰場方面,德國和蘇聯在1943年春季和夏初都沒有進行作戰,相反的彼此都計畫於蘇聯中部展開大規模攻勢來化解僵局。1943年7月4日,德軍自其戰線突出的庫爾斯克地區展開大規模攻勢行動;然而在蘇聯故意吸引德軍深入再殲滅以及優良的防禦措施準備下,德軍持續一個禮拜的攻勢後便開始被迫撤離[193][194]。然而儘管德軍在這次會戰中有數次成功取得戰術性成功,然而在希特勒的強烈介入之下反而使得行動提前宣告結束[195]。在這其中部分原因是由於西方同盟國於7月9日對西西里島展開入侵行動,而在這之後一個月後同盟國部隊成功擊潰義大利軍方,並且開始大規模追捕墨索里尼[196]。

1943年7月12日蘇聯則發起自己的反攻作戰,這次行動成功消除了位於東歐的德國部隊期望能夠繼續保持僵局戰況的期望。而自庫斯克會戰是以蘇聯勝利結束後,除了意味著德軍於東線的優勢逐漸消逝外[197],同時也給蘇聯東線戰場的主動權地位[198][199]。雖然德國試圖匆忙強化佈署的黑豹-沃坦防線(Panther-Wotan line),然而蘇聯軍對仍然自斯摩棱斯克和第聶伯河展開攻勢,並成功突破德軍於東線的防備[130]。

1943年9月西方盟軍入侵義大利本土後,義大利政府隨即開始與盟軍協商停戰事宜[200]。在面臨即將失去義大利部隊協助的情況下,德國派遣部隊試圖奪取義大利部分地區且實施軍事管理[201],並且另外設立一連串的防線駐守著[202]。同時德國特種部隊也在橡樹行動中成功救出墨索里尼,並且盡快將其送往德國佔領地區內,另外成立新的義大利社會共和國[203]。而在義大利本土經過數場戰鬥後,一直到11月中旬西方盟國的主要部隊才開始與德軍設立的冬季防線交戰[204]。

而德軍與大西洋海上的作戰也開始受到阻撓,自1943年5月開始盟軍新開發的反潛設備成功阻擋德國潛艇的攻勢,而大量德軍潛艇損失也迫使德國海軍暫停在大西洋海上的攻擊行動[205]。1943年11月,富蘭克林·德拉諾·羅斯福、溫斯頓·邱吉爾與蔣中正於開羅召開會議,在會議上首次確認了有關日本所佔領土的解決[206]。而稍後羅斯福、邱吉爾和史達林也則召開德黑蘭會議繼續討論戰後問題,其中西方盟國約定將在1944年入侵歐洲大陸,而蘇聯則是同意在德國戰敗後3個月內向日本宣戰[207]。

從1943年11月日本與中國爆發持續7週的常德會戰,在這之中中國政府希望能夠迫使日本在戰爭中必須付出極高昂的代價,並且期望同盟國部隊能夠協助中國繼續維持作戰能量[208]。1944年1月盟軍針對義大利戰場的防線發起了一系列攻勢,甚至希望能藉由兩地包抄的方式瓦解德軍防線[209]。同樣在東線戰場,蘇聯在1943年年底開始嘗試對包圍列寧格勒地區的德軍展開攻勢,並在這攻勢中成功結束歷史上持續最長且最致命的圍攻作戰[210]。隨後蘇聯展開列寧格勒-大諾夫哥羅德攻勢以逼使德國北方集團軍撤離波羅的海地區,但是在納爾瓦戰役後成功佔領過去德國所統治的愛沙尼亞後短暫停止進攻,並且協助愛沙尼亞流亡政府(Estonian Government in Exile)重新掌握政權,而之後針對波羅的海國家作戰時蘇聯也多以這種模式處理[211]。1944年5月下旬,蘇軍成功攻佔克里米亞,這成功促使位在烏克蘭的軸心國部隊紛紛開始向西方後撤;然而在同一時間蘇聯入侵羅馬尼亞時,則反遭到當地駐守的軸心國部隊所擊退[212]。而同盟國部隊亦在義大利戰場上獲得戰略性勝利,成功促使德軍部隊往北方防線撤離,到了6月4日時成功攻佔羅馬[213]。

然而在亞洲戰區上同盟國部隊卻始終沒有獲得更加進一步的進展,其中1943年3月時日本決定從兩個地區展開反擊。首先針對位於英國於印度邊境地區發起烏號作戰(ウ号作戦)[214],並且一度使得英軍部隊在英帕爾與科西瑪遭到圍困[215]。不過在1944年5月時英國軍隊發起反擊,成功逼使日軍撤回緬甸[215],而在1943年年底時進攻緬甸北部的中國部隊也成功將日軍圍困於密支那地區[216]。另一方面日本也決定強化對於中國入侵行動的進展而發起一號作戰,除了一方面藉此攻勢確保日本所佔地區的交通運輸外,另一方面也期望徹底破壞同盟國提供中國物資的機場設備[217]。到了6月時日本已經佔領了河南省,並且針對湖南省與長沙一帶展開大規模的攻勢[218]。

最後階段

在蘇聯的施壓之下,1944年6月6日西方盟軍開始大規模入侵法國北部[155]。同一時間佈署在義大利的數支盟軍部隊在重新劃分單位後繼續襲擊法國南部地區[219]。伴隨著登陸計畫的成功,駐守在法國的德國陸軍部隊始終無法有效阻擋同盟國的攻勢。在法國抵抗力量(French Resistance)的協助之下,自由法國於8月25日時宣告成功解放巴黎;而在整個下半年間,西方同盟國陸續逼迫其他駐守於西歐各國的德國軍隊撤離[220]。但是儘管盟軍部隊從西歐往東進攻的計畫並無遇到大規模阻擋,然而當盟軍部隊企圖空降荷蘭當地的市場花園行動卻以失敗作結束,這使得盟軍原本打算另外自德國北部攻擊的計畫只能暫止[221]。在此之後西方盟軍逐漸往德國逼近,並在嘗試穿越盧布河(Rur)時遭到德軍較大規模的攻勢阻擋。而原本計畫從義大利往北進攻的盟軍部隊,當同樣被最後一個德軍所設下的哥德防線所阻擋著。而在6月22日時,蘇聯則發起巴格拉基昂行動來向白俄羅斯展開主動進攻,並幾乎摧毀了德國中央集團軍的主要兵力[222]。而在這之後,蘇聯部隊則開始向烏克蘭西部和波蘭東部的德國軍隊展開攻勢。蘇聯的快速進展促使許多波蘭家鄉軍成員開始展開暴風行動(Operation Tempest),其中又以華沙和斯洛伐克南部地區的反抗聲勢最大。然而在蘇聯沒有積極提供協助的情況下,這些反抗行動紛紛遭到德軍部隊的鎮壓[223]。隨後蘇聯紅軍戰略性包圍並殲滅了佈署在羅馬尼亞東部的德國南烏克蘭集團軍(Army Group South Ukraine)部隊,並促使羅馬尼亞與保加利亞當地發生政變,隨後這兩個國家便宣告加入同盟國的行列[224]。

1944年9月蘇聯部隊提前進入南斯拉夫,這項作法一方面成功逼使佔領希臘的德國部隊迫迅速撤離外,另一方面也促使阿爾巴尼亞和南斯拉夫的軸心國部隊遭到孤立[225]。為此自1941年開始領導共產黨游擊隊的約瑟普·布羅茲·狄托開始進行更大規模的游擊行動,最終成功掌控南斯拉夫境內並且阻止德國部隊的進佔。另外蘇聯也提供少數資源協助在塞爾維亞北部的游擊隊反抗塞爾維亞救國政府部隊,最終兩者在10月20日時一同解放首都貝爾格勒。幾天過後蘇聯發動大規模進攻,並於1945年2月攻陷德國邊境並佔領匈牙利的重要城鎮布達佩斯[226]。但相較於蘇聯在巴爾幹半島地區獲得的一連串勝利,蘇聯在針對芬蘭所發起的攻勢之中始終遭遇芬蘭反抗勢力的反擊而無進展,雙方並在卡累利阿地峽隨即陷入膠著。最後芬蘭同意以和平且不併吞為前提的情況下簽署停戰協定,隨後芬蘭隨也轉移到同盟國陣營的行列[227][228]。

而自7月開始,位在東南亞的英國部隊成功擊退日本發起的大規模攻勢,同時將日軍逼往欽敦江地區駐守,而中國部隊也成功奪回密支那[229]。但是在中國本土則遭到日本嚴重打擊,日軍在6月中旬時成功攻下長沙、並在8月初佔領衡陽[230]。不久之後日軍南下入侵廣西一帶,在11月底時成功擊敗中國軍隊主力並且佔領桂林與柳州一帶[231]。而到了12月底時,日本已經成功建立了聯結中國與印度當地作戰的兵力聯繫[232]。

不過美國在太平洋戰場上則漸漸獲得優勢,並且不斷自太平洋往日本周遭島嶼逼近。1944年6月中旬,美軍開始針對馬利安納群島及帛琉等地發起一連串的攻勢,並且在菲律賓海海戰中對日本海軍獲得決定性的勝利。一連串的戰事失敗逼使得東條英機辭去日本首相一職,同時美國陸航隊也開始自周遭基地對日本本土發起密集的襲擊。10月下旬美軍部隊成功佔領等菲律賓雷伊泰島,而在作為歷史上最大規模之一的雷伊泰灣海戰成功獲得關鍵性勝利[233]。

同盟國勝利

1944年12月,德國開始集結剩下的部隊以及後備武力並於阿登發起大規模反擊攻勢,德軍希望藉由奪回安特衛普港口來讓以佔領大多數土地的西方盟軍暫緩攻勢。在這之後德國政府希望能夠促使同盟國集團提前分裂,藉由政治的手法來讓德國在進行談判時能夠獲得有利地位[234][235][236]。然而到了1月時德軍的攻勢遭到擊退,而德軍也沒有獲得實質上的戰略目標或者是收益[234][235][236]。但是在義大利戰場上,盟軍部隊仍然遲遲無法擊敗德軍所佈署的防線。1945年1月中旬蘇聯從波蘭維斯瓦河發起進攻,很快的蘇聯軍方便往前推進到德國奧德河處,並且成功佔領東普魯士[130]。而在1月4日時,美國、英國與蘇聯領導高層展開雅爾達會議[237];除了同意德國投降後將採取分區統治外,而蘇聯也再次確認將會向日本宣戰[238]。到了2月時蘇聯入侵西里西亞與波美拉尼亞,而位於西線的盟軍則將戰線成功推進到萊茵河處。3月時,盟軍部隊分別自萊茵河北部、萊茵河南部以及魯爾地區渡過萊茵河,並且隨即在魯爾成功包圍德國B集團軍;另一方面,蘇聯紅軍則迅速將東部戰場推進到維也納[239]。4月初時盟軍部隊終於突破位在義大利的防線並與將戰線推往德國西側,而在4月下旬時蘇聯部隊則成功攻入柏林。4月25日時,同盟國部隊首次在易北河交會。而到了1945年4月30日德國國會大廈遭到蘇聯部隊佔領,也意味著納粹德國整個軍事行動的失敗[240]。

而在同盟國集團快速往德國推進期間,各國政府的重要領導人也有所變化。時美國總統羅斯福於4月12日逝世時,改由副總統哈瑞·杜魯門繼任職位。而義大利法西斯領導人墨索里尼則是在4月28日時,遭到義大利抵抗運動(Italian resistance movement)成員逮捕並擊斃[241]。而在兩天之後希特勒則自殺身亡,德國政府則改由卡爾·鄧尼茨所繼任[242]。而軸心國部隊也開始紛紛向盟軍投降,其中在4月29日時駐義大利德軍正式投降,5月7日時德國政府則前往漢斯簽署《德國無條件投降書》(German Instrument of Surrender)[243];不過正式的文件則是5月8日於柏林重新簽署,也因此5月8日這一天也被訂定為第二次世界大戰歐戰勝利紀念日[244]。不過蘇聯在簽署投降書後仍然遭到德國中央集團軍反擊,並一直到5月11日才宣告結束[245]。

另一方面太平洋戰區美軍部隊則獲得菲律賓自治領部隊的協助,其中盟軍於1945年1月登陸呂宋島,並且在3月時成功攻下馬尼拉。但這一系列戰役中除了讓馬尼拉受到嚴重破壞,剩餘下來的日軍部隊也持續在菲律賓呂宋島、棉蘭老島等島嶼持續反抗[246]。

1945年5月,以澳洲為主的同盟國部隊登陸婆婆羅洲,並且藉此成功獲得當地的油田。英軍、美軍和中國部隊成功擊敗佈署於緬甸北部的日本部隊,而到了5月3日時英軍成功進佔仰光[247]。而在1945年4月6日到6月7日爆發的湘西會戰,中國軍隊開始策劃大規模的反擊行動;而美軍也在3月到6月底這段期間開始進一步往日本本土逼近,陸陸續續佔領硫磺島和沖繩島[248]。而美國也不斷對日本本土施加壓力,除了派遣大量轟炸機炸毀日本主要城鎮外,同時美軍潛艇也在日本近海封鎖其對外的物資進口[249]。

7月11日時,盟軍領導人前往德國召開波茨坦會議。其中在《波茨坦協定》中除了確認有關先前簽署的德國戰後處理外[250],同時也重申日本必須接受無條件投降的要求[251]。不過在這次會議之中由於英國進行國會大選,使得英國首相改由艾德禮接替邱吉爾的職位[252]。但是由於日本遲遲沒有正面回應《波茨坦協定》的內容,美國政府決定對廣島市以及長崎市展開核子轟炸。與此同時蘇聯則依照雅爾達會議的內容入侵日本所統治的滿州,並且順利擊敗擁有日本最大規模兵力的關東軍,此外還佔領了庫頁島與千島群島等地[253][254]。1945年8月15日日本宣布投降,並於9月2日在美國最後一艘戰艦密蘇里號甲板上簽署《降伏文書》,這也意味著第二次世界大戰正式宣結束[243]。

之後

1945年6月5日4名盟軍司令於柏林發表戰後處理的辦法,其中由左到右分別為英國陸軍元帥伯納德·蒙哥馬利、美國五星上將德懷特·艾森豪、蘇聯元帥格奧爾基·康斯坦丁諾維奇·朱可夫和法國陸軍元帥拉特爾·德·塔西尼(Jean de Lattre de Tassigny)。

同盟國集團為了能夠維持之後世界秩序的和平[262],於1945年10月24日時正式成立聯合國[263],並在1948年通過《世界人權宣言》來作為各個會員國的共同標準[264]。不過於第二次世界大戰中獲得勝利的國家在聯合國獲得龐大權力,其中美國、蘇聯、中國、英國和法國成為聯合國安全理事會的常任理事國[8]。雖然今日聯合國的常任理事國所提到的地區仍然沒有改變,但實際上管轄的政權則有所變化。其中中國席位則在1971年所通過的聯合國大會2758號決議中,確認由中華人民共和國取代中華民國的地位;而1991年蘇聯解體後,則由作為蘇聯繼承國家的俄羅斯擔任常任理事國委員的職位。然而在戰爭結束後西方同盟國與蘇聯之間的結盟關係漸漸惡化[265],甚至德國在「事實上」很快便成為德意志聯邦共和國與德意志民主共和國兩個獨立國家政權[266]。雙方開始將彼此的佔領區劃下統治權邊界,歐洲國家也紛紛被劃分到西方世界或者蘇聯的勢力範圍[267]。其中東歐和中歐國家紛紛被歸類為蘇聯勢力範圍內,這使得蘇聯開始介入其所佔國家的政權結構,並且建立以共產黨進行領導的合作政府。不過儘管波蘭人民共和國、匈牙利人民共和國[268]、捷克斯洛伐克社會主義共和國[269]、羅馬尼亞社會主義共和國、阿爾巴尼亞社會主義人民共和國以及東德紛紛成為蘇聯的附庸國[270],南斯拉夫社會主義聯邦共和國則因為堅持完全的獨立而與蘇聯陷入緊張局勢 [271]。很快戰後世界便分成是以美國為首的北大西洋公約組織與以蘇聯為首的華沙條約組織兩個正式的國際軍事同盟[272],雙方隨即陷入長期政治緊張和軍事競爭的冷戰時期,同一時間也促使了軍備競賽以及代理戰爭概念的出現[273]。

在亞洲地區方面同盟國則達成協議蘇聯能夠吞併庫頁島和千島群島,而由美國領導戰後日本的發展以及統轄過去日本所佔領的西太平洋島嶼[274]。但另一方面過去由日本統治的朝鮮,則在盟軍託管時期以38度線劃分成蘇聯管轄的北部地區和美國統轄的南部地區。之後在1948年時這兩個以38度線劃分的地區紛紛宣布自己為朝鮮的合法政府,最終導致了韓戰的爆發[275]。而在中國自1946年開始中國國民黨與中國共產黨再度引發國共內戰,最終由中國共產黨贏得內戰並於中國大陸建立中華人民共和國,而中華民國政府則於1949年時撤遷到台灣[276]。而在中東方面,阿拉伯國家拒絕聯合國大會181號決議中將巴勒斯坦土地重新分配並建立以色列,然而以色列才剛建立隨即爆發第一次中東戰爭,而戰爭的結果反而更加促使隨後阿拉伯國家與以色列間的衝突。雖然歐洲殖民列強仍然試圖保留其部分過去殖民帝國(Colonial empire),然而戰爭期間所損失的聲望與資源使得這些歐洲國家無法繼續維持統治權力,最終導致亞洲與非洲的非殖民化進展[277][278][279]。

受到戰爭的影響導致全球各國或多或少都受到影響,其中與其他國家來講美國的經濟並沒有受到嚴重威脅,也進而促使戰後嬰兒潮的出現。而在1950年時美國人均國內生產總值的發展比其他政府還要來得高,同時美國也有更多能力來主導西方世界的經濟走向[280][281]。不過在1945年到1948年時,英國和美國的強烈要求德國西部工業應該響應裁軍政策[282];然而由於國際貿易彼此之間的相互依存關係,這導致歐洲經濟一度停滯且讓其延遲幾年復甦[283][284]。一直到1948年中期西德進行貨幣改革政策時逐漸恢復其經濟發展,同時馬歇爾計劃也成功促使歐洲經濟政策的自由化[285][286]。之後1948年西德經濟的快速恢復被稱作德國的經濟奇蹟[287][288],同一時間包括義大利和法國的經濟也逐漸恢復正常[289][290]。但與此相反的是英國則處於經濟崩潰的狀態[291],同時在這之後持續10年的經濟衰退[292]。另一方面儘管蘇聯經歷了龐大的人力和物質損失,然而在戰爭結束後產物的製作快速增長[293]。另一方面在亞洲地區,日本經濟也經歷了令人難以置信的快速增長,並在1980年代成為世界上最強大的經濟體之一[294],而中國則直到1952年才恢復為戰前工業生產[295]。

影響

人員傷亡

1937年南京大屠殺中,日軍強硬將中國平民押進坑中準備集體活埋。

而以第二次世界大戰的傷亡比例來說。軸心國集團其喪生人數大約有15%,而剩餘的85%則是同盟國部隊的喪生人數;在這之中主要是蘇聯和中國的人民,其中許多人是由於德國和日本部隊於被佔領土實施的戰爭罪行所導致的。根據估計大約有1,100名至1,700萬名平民直接或者間接死於納粹思想的政策中[302][303],其中包括大約有600萬名猶太人因而遭遇系統性的種族滅絕式大屠殺,另外還有500萬名羅姆人、同性戀者、斯拉夫人以及其他種族與少數族群也遭到殺害[304]。此外南斯拉夫烏斯塔沙則與軸心國集團合作殺害大量作為少數民族的塞爾維亞人、羅姆人和猶太人,而在戰爭結束後克羅埃西亞平民則對此展開報復[305]。另外大約有300萬名到1,000萬名中國平民則是在日本佔領地區下遭到部隊殺害[306],在這之中最有名的事件則是南京大屠殺,其中有數十萬名中國平民因而遭到強姦與殺害[307]。此外岡村寧次所制定且於山東省實施的三光政策,則導致有270萬名中國群眾因而被殺害[308]。

軸心國部隊在第二次世界大戰中也有限度的使用生物和化學藥劑,例如義大利軍方在第二次義大利衣索比亞戰爭便嘗試投入芥子氣作戰[309],而大日本帝國陸軍則在與蘇聯的早期衝突[310]、入侵並佔領中國時也使用武器協助作戰[311][312]。此外德國和日本也針對平民施放藥劑來測試武器效果[313],在某些情況下也於戰俘身上進行實驗[314]。

雖然許多軸心國的違法行為陸續被送往世界上第一個國際法庭進行審判,然而同盟國部隊在第二次世界大戰期間也犯下許多戰爭罪行[315]。這包括有蘇聯所實施的強硬人口轉移政策,以及美國針對日裔平民所進行的拘留作法,而在嚴責行動(Operation Keelhaul)也讓大量民眾生命受到威脅[316]。另外在德國被要求對強姦罪行負責並陸續遣返回德國時,德國也反控蘇聯應該要對卡廷大屠殺負責。另外一些大飢荒的死亡人數也可以歸因於戰爭爆發,這包括1943年的孟加拉饑荒和1944年至1945年的越南饑荒[317]。包括耶克·弗里德里希(Jörg Friedrich)等歷史學家則認為針對敵國領土的平民區大規模轟炸的行為應該也要被列為戰爭罪行,這又以日本的東京和德國的德勒斯登、漢堡與科隆最為著名;其中根據統計西方盟國總共造成至少160個城市遭到轟炸,也導致超過60萬名德國平民因而死亡[318]。

戰爭罪行

而除了納粹統治下設立的集中營導致大量人員遭到殺害,而古拉格於各地設立的勞動營也導致德國戰俘以及包括波蘭、立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞等佔領區公民喪生,甚至一些蘇聯公民也因為被懷疑與納粹主義有關而遭到迫害[320]。根據統計在戰爭期間有60%的德國戰俘於蘇聯喪生[321],而理查·奧弗里(Richard Overy)則表示有將近570萬名戰俘喪生,其中有大約有57%、約360萬人因故喪生或者遭到擊斃[322]。另外蘇聯也將過去遭到德軍俘虜者或者自他處遣返平民視為潛在與納粹主義合作者,其中一些受到懷疑的人在經過內務人民委員會審查後往往被送往古拉格處理[323][324][325]。

而日本所設立的戰俘營與勞改營中也有著極高的死亡率,根據遠東國際軍事法庭的調查發現西方囚犯的死亡率高達27.1%,其中美國戰俘甚至有37%的死亡率[326],這個比例甚至比美軍遭到德國和義大利俘虜者的死亡率還多出7倍[327]。然而在日本投降後所有獲釋的囚犯中,有37,583名來自英國、28,500來自荷蘭以及14,473人來自美國,但中國囚犯僅有56人未被殺害而成功獲釋[328]。根據統計在1935年到1941年間,在興亞局的規畫下有至少500萬名來自中國北部和滿洲國的平民被迫勞動,這包括在礦山以及軍工廠內勞動;而在1942年以後,日軍強迫中國民眾勞動的人數更迅速增加到1,000萬人之譜[329]。美國國會圖書館則在報告中提到在爪哇島有近400萬到100萬名勞動者被日軍強制工作,而隨後日軍將其中270,000人強迫遷往其他日本佔領的東南亞地區工作,僅留下52,000名勞動者繼續進行先前的工作[330]。

在日軍針對珍珠港實施轟炸後,1942年2月19日羅斯福簽署了9066號行政命令,允許政府強制將數千名居住於美國的日裔、義裔、德裔移民強制搬離夏威夷等重要地區[331][332]。隨後美國與加拿大政府陸續下令拘留150,000名日裔美國人[331][332],另外有14,000名義大利裔和德裔美國人同樣為了安全理由而被迫拘留[333]。此外在戰爭即將結束之際,同盟國集團在雅爾達會議上允諾蘇聯能夠要求數百萬名戰俘與平民強制勞動[334],甚至匈牙利一直到1955年仍被迫繼續為蘇聯進行勞動[335]。

生產製作

不過儘管同盟國有著經濟和人口的優勢,德國和日本最早展開的快速襲擊行動成功降低這些因素的影響力。一直到1942年美國和蘇聯陸續加入同盟國集團後,優勢性的經濟實力與人口數量成為戰爭的關鍵,隨著戰爭的發展開始雙方開始走向消耗戰的趨勢[337]。此外盟軍最終能夠贏過軸心國部隊的原因,除了同盟國能夠比起軸心國獲得更多自然資源外,其他如德國和日本不願投入婦女作為勞動力[338][339]、盟軍戰略性轟炸以及德國戰爭後期經濟瓦解也影響到勝負結果[340][341][342]。另外在一開始德國和日本皆知道自身並不適合進行持久戰,因此期望能夠以攻佔領土的方式來獲取更多談判空間[343][344]。但隨著戰爭進行為了應付武器裝備的生產,德國和日本也紛紛投入數百萬名勞工強制工作[345],其中德國自東歐地區獲得1,200萬名的勞動人力[319],而日本也在亞洲各地強迫將近1,800萬人投入生產行列[329][330]。

軍事佔領

另外在東歐地區德國或多或少期望能夠於此獲得更多生存空間,然而蘇聯所實施的焦土政策使得作為侵略者的德國無法獲取資源[348]。與對待所佔領的西方國家相比,納粹德國自身的種族政策鼓勵部隊向蘇聯人們展開暴行,並且不斷強調擁有斯拉夫血統者即為所謂的「次等人類」(Untermensch),這也讓德軍往往在作戰的同時也展開大規模的處決行為[349]。而雖然無論是在西歐或者東歐的佔領區都陸續有抵抗組織出現,但一直到1943年底以前他們並沒有顯著阻礙德國的軍事行動[350][351]。

另一方面在亞洲地區,日本不斷向其所佔領的國家宣傳有關大東亞共榮圈的構想,並且將日本的霸權主義塑造成是為了能解放居住於殖民地的人民[352]。但儘管最初許多遭到歐洲殖民統治的地區將日軍作為解放者歡迎,然而日本佔領後實施的嚴格社會控制以及對於資源的掠奪往往使得當地居民想法改觀[353]。其中日本在盟軍部隊撤離後所佔領的東南亞地區獲取近4,000,000桶石油,但是到了1943年時在荷屬東印度的石油生產量增加到5,000萬桶之譜,整整比1940年的生產比率高出76%之譜[353]。

科技發展

德國工廠正在大量生產Ju 88轟炸機,之後這些裝備皆投入東線戰場上,攝於1941年6月25日。

蘇聯軍工廠正在加緊趕工製造即將投入前線的T-34戰車,攝於1942年。

而在海上武器上,航空母艦與潛艇的運用成為之後海戰的主軸。包括針對塔蘭托、珍珠港與中國南海等突襲行動意味著海上航空武器開始發展,而到了珊瑚海海戰後具有優勢的航空母艦開始被視為戰艦的繼承者[357][358][359]。而大西洋護航航空母艦的出現證實是盟軍運輸船隊能夠有效抵禦德國海軍的一部分,除了能夠擴展四周的保護半徑外,也能夠有效封鎖整個中大西洋海域的通行[360]。同時由於航空母艦並不需要配備厚重的裝甲防護[361],且攻擊的主力是以較低成本的戰鬥機為主,這使得大量航空母艦的投入相比之下較為經濟許多[362]。另一方面潛艇在第一次世界大戰時已經被視為高經濟利益的武器之一,雙方都將相關的技術列為之後戰爭的重要關鍵之一[363]。稍後德國海軍成功在第二次世界大戰爆發後憑此獲得一定優勢,而英國則隨即將以聲納為主的反潛武器與船隊戰術列為重點開發對象,德國則不斷嘗試提高技術層面來開發VII級潛艦,並且繼續改進狼群戰術的協同作戰能力。但隨著盟軍陸續開發出針對潛艇交戰的利式探照燈(Leigh light)、刺蝟砲、烏賊(Squid)和馬克24型魚雷(Mark 24 Mine)等設備,最終同盟國逼使得德國潛艇艦隊無法維持優勢地位[364]。

陸地作戰方面則從第一次世界大戰所採取的靜態前線,改往更加強調移動性能和兵種合作的戰鬥模式。而在第一次世界大戰作為火力支援的坦克,則在第二次世界大戰中演變成為主要作戰武器之一[365]。其中從1930年代後期到整個第二次世界大戰期間,坦克的設計相較過去更為先進許多,同盟國與軸心國不斷嘗試為自己的坦克改良速度、裝甲和火力等重點項目[366]。而在戰爭剛爆發時大多數指揮官認為遭遇具有完整配備的坦克時應該要避免作戰,這除了是因為早期小型反坦克武器無法有效貫穿坦克裝甲外,同時也是受到德國避免進行坦克或者反坦克直接作戰的學說影響[367]。而在德國結合各式兵器投入戰場之後,成功促使德軍自波蘭到法國戰役中都能夠以閃擊戰獲得勝利[365]。但隨著戰爭的進展包括間接打擊(Indirect fire)、戰車炮、自走炮或者是反坦克地雷等反坦克戰術開始盛行[367],這使得在大規模機械化作戰的情況下步兵仍然是重要元素[368]。儘管在整個戰爭期間大多數步兵的配備仍然與第一次世界大戰並無重大差別[369],但是戰爭促使如能夠便利攜帶的MG42通用機槍等機槍設計、以及適合城鎮或叢林作戰的衝鋒槍類型的快速發展[369]。而戰爭後期所發展的突擊步槍則結合了步槍與衝鋒槍的許多功能,並且在第二次世界大戰結束成為許多武裝部隊的標準武器之一[370][371]。

另外在第二次世界大戰期間為了能夠獲得優勢,陸陸續續投入自身的科技協助作戰。例如大多數主要交戰國家開始不斷試圖破解對方複雜的密碼,並且嘗試透過密碼本(Codebook)等設備強化自己的通訊安全[372]。例如在在波蘭密碼局(Biuro Szyfrów)的技術協助下英國成功破解恩尼格瑪密碼機的密碼ULTRA[373]、以及日本海軍所使用的通訊代碼,這些經由破解獲得的信號消息(Signals intelligence)成功促使盟軍掌握對方動向[374]。另外盟軍也使用大量欺騙(Deception)的手法來妨礙德軍獲得正確的軍事情報(Military intelligence),這之中包括英國策劃的肉餡行動(Operation Mincemeat)與保鑣計劃(Operation Bodyguard)等[374][375]。其他投入戰爭的工程計畫還包括有Z3、巨人計算機(Colossus computer)與電子數值積分計算機等早期電腦設備、V-1飛彈和V-2火箭的作戰計畫、發展核武器的曼哈頓計劃、針對軍事作戰進行分析的作業研究以及協助物資運輸的桑椹碼頭(Mulberry harbour)與冥王作戰(Operation Pluto)等[376]。

沒有留言:

張貼留言